Isa Genzken. Werke von 1973 bis 1983

Die Ausstellung „Isa Genzken. Werke von 1973 bis 1983“ ist der Frühphase des Schaffens von Isa Genzken gewidmet. In dieser Zeit, die Isa Genzken in Düsseldorf verbracht hat, sind mit die bedeutendsten ihrer bildhauerischen und graphischen Werke entstanden. Die Ausstellung beginnt mit Werken aus der Studienzeit an der Kunstakademie Düsseldorf (1973 bis 1977) und schlägt den Bogen bis ins Jahr 1983, ab dem sich Genzken zunehmend dem nächsten Thema zuwandte. Gezeigt werden Skulpturen, Computerdrucke, vielteilige Zeichnungsserien, Fotografie und Filme.

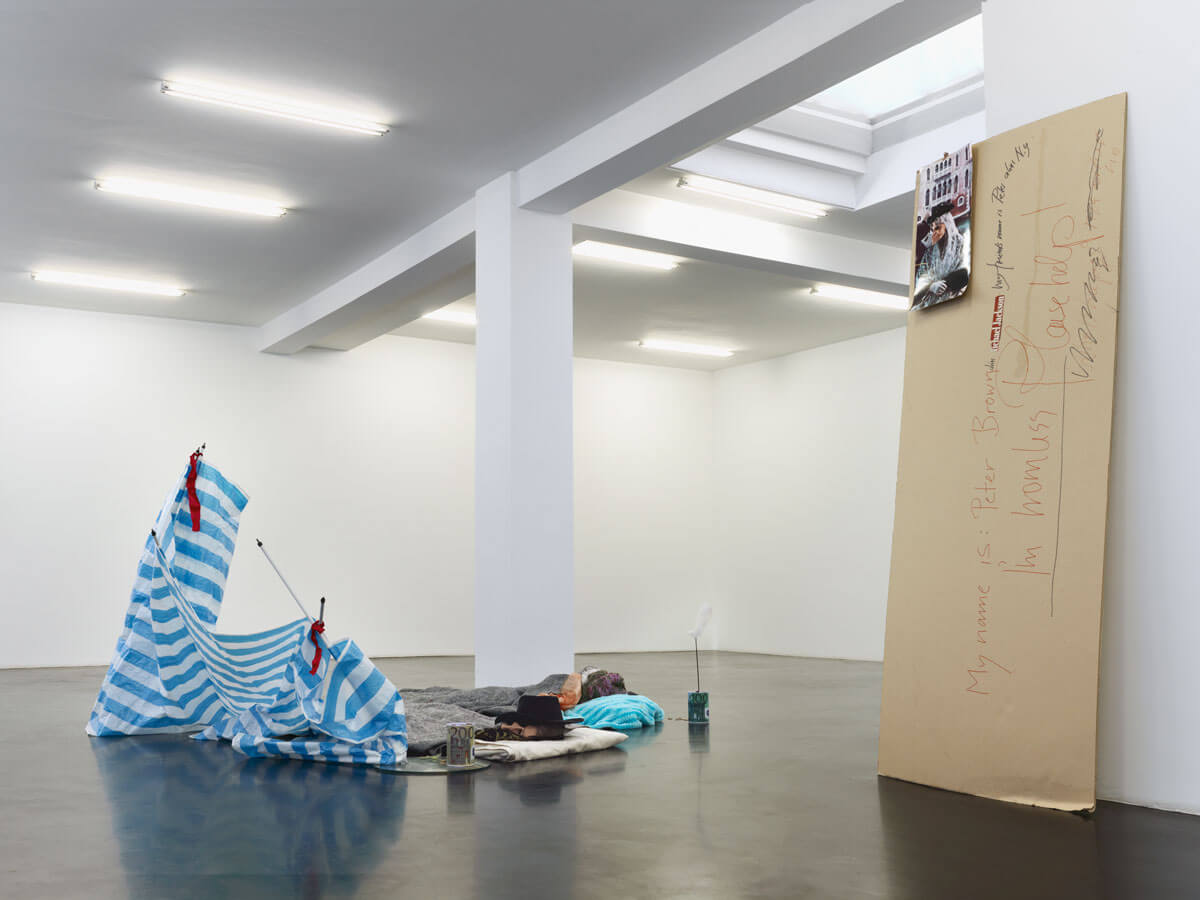

Isa Genzken in ihrem Atelier, Düsseldorf 1982

Einführung

Susanne Gaensheimer zur Bedeutung der Künstlerin und der Ausstellungen

Isa Genzken und Düsseldorf

1973 kam Isa Genzken zum Studium nach Düsseldorf. Nach Studienende wohnte sie noch zwei weitere Jahre (bis 1979) in der Stadt. Im anregenden, diskussionsfreudigen Umfeld der Kunstakademie und der Ausstellungsinstitute der Stadt und der Region entwickelte sie sich zu einer Künstlerin mit ersten Ausstellungserfolgen.

Die frühen Skulpturen

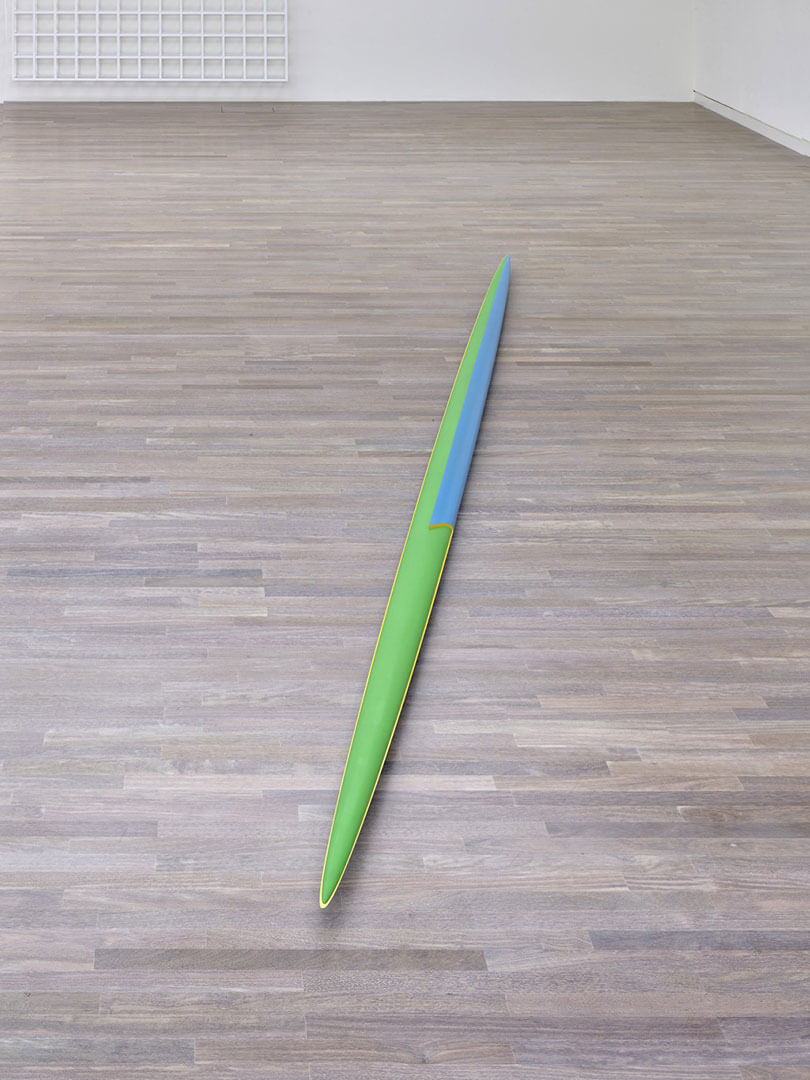

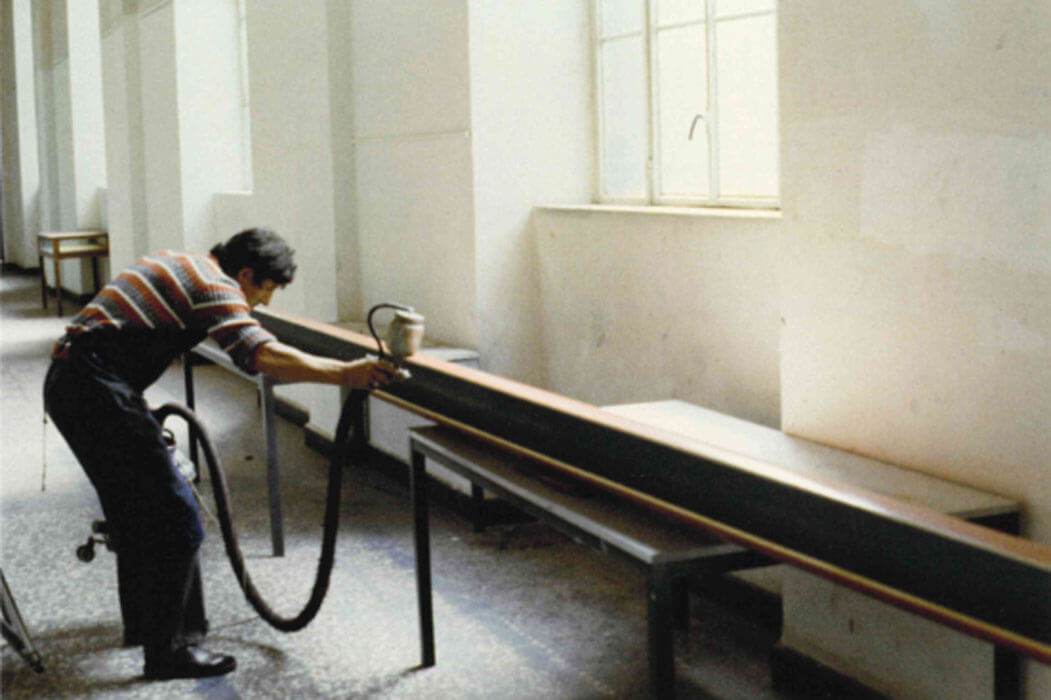

Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden die Ellipsoide und Hyperbolos – längliche Holzskulpturen, denen aufwendige Computerberechnungen zugrunde liegen. Ihre aerodynamische Form deutet auf eine industrielle Herstellung hin, tatsächlich aber handelt es sich um handwerklich gefertigte Unikate, die aus der Auseinandersetzung Isa Genzkens mit der historischen Avantgarde und dem amerikanischen Minimalismus hervorgehen.

Ellipsoide

Seit 1976 arbeitete Isa Genzken an den Ellipsoiden – Holzobjekten, die frei auf dem Boden liegen und dem Ausstellungsraum ihre eigene Körperlichkeit entgegensetzen. Es sind rein geometrische Körper, die aus der Form der Ellipse (geschlossene, ovale Kurve) entwickelt sind. Sie berühren den Boden nur in einem Punkt und scheinen zu schweben.

Isa Genzken im Studio, Düsseldorf 1982

Nach einer langen Phase, in der minimalistische Strukturen und Konzepte die Kunst dominierten, suchte eine junge Generation wieder nach individuellen Ausdrucksformen. In diesem post-minimalistischen Klima entstanden die Ellipsoide.

„It was exactly this ‚content‘ that I wanted to bring back into the ellipsoids so that people would say ‚It looks like a spear‘, or toothpick, or a boat. This associative aspect was there from the very beginning and was also intentional, but from the viewpoint of Minimal art it was absolutely out of the question and simply not modern.”

Rot-schwarz-gelbes Ellipsoid „S.L. Popova“, 1981

Rot-schwarz-gelbes Ellipsoid „S.L. Popova“, 1981 (Detail)

Das Werk ist eines der formal kompliziertesten Objekte der Reihe der Ellipsoide. Die obere Hälfte dieses Ellipsoids weist Aussparungen auf, in die erstmals flache diagonale und gekurvte Segmente eingelegt sind.

Hyperbolos

Die Skulpturengruppe der Hyperbolos basiert auf der Verräumlichung von Hyperbeln (Kurven aus zwei symmetrischen Ästen). Sie entstehen ab 1979 quasi als komplementäre Form zu den Ellipsoiden. Während die Ellipsoiden von der geschlossenen Kurve der Ellipse ausgehen, zeigen sich die Hyperbolos als röhrenartige Skulpturen mit trichterförmigen Weitungen an den Enden. In der Seitenansicht sind die Konturen als Hyperbeln erkennbar und zwei Auflagepunkte der Skulptur auszumachen.

Dies ist das erste Objekt der Reihe der Hyperbolos, an denen Isa Genzken ab 1979 arbeitete. Es zeigt in der Seitenansicht als Konturlinien die typischen Hyperbel-Kurven.

1982 gab Isa Genzken die Bodenlage der Hyperbolos auf. Sie stellte sie senkrecht auf und erhöhte damit ihre Wahrnehmung als klassische Skulpturen oder Figuren. Im Fall ihres Werkes Meister Gerhard ist sogar eine Art Kopfteil ausgearbeitet. Der Titel verweist auf den ersten Kölner Dombaumeister, auf den der Grundrissplan des gotischen Kölner Domchores zurückgeht.

Isa Genzken im Studio

Zeichnungen

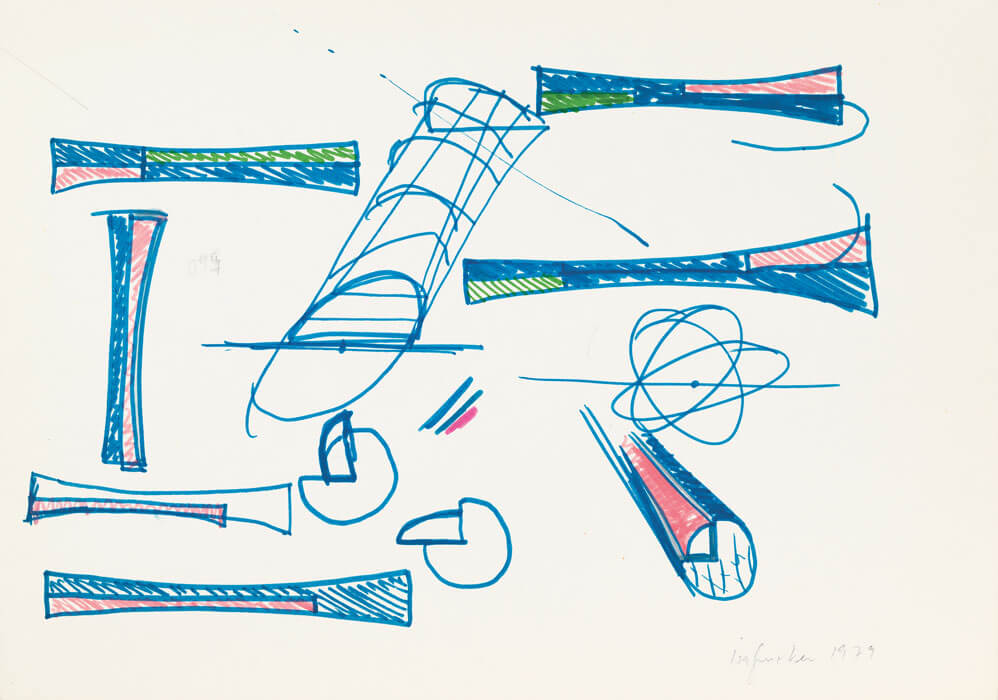

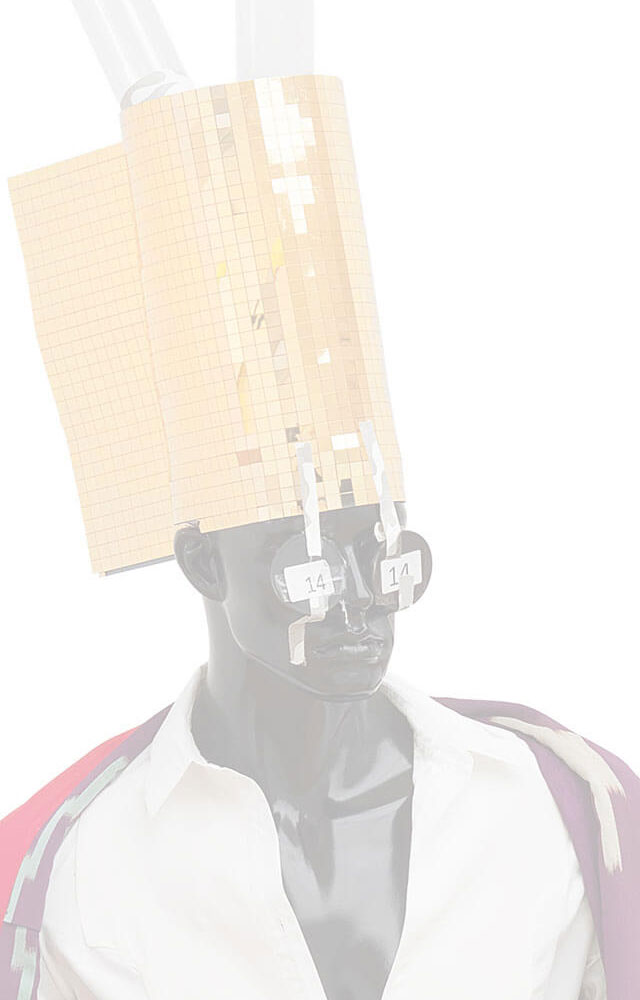

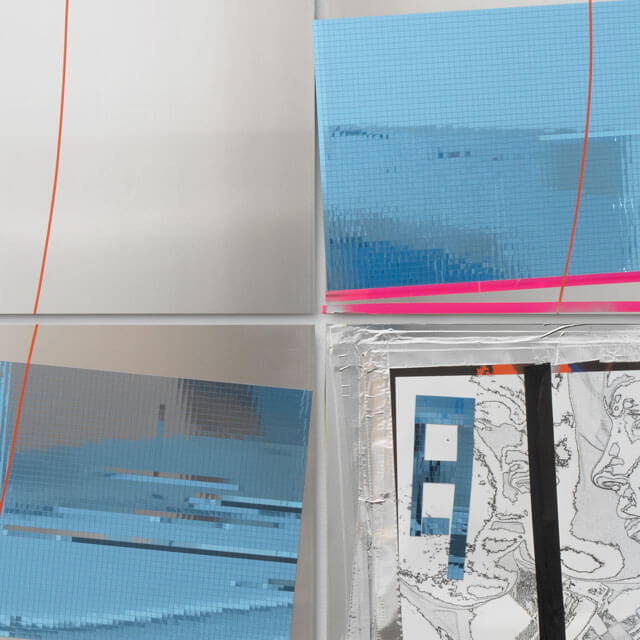

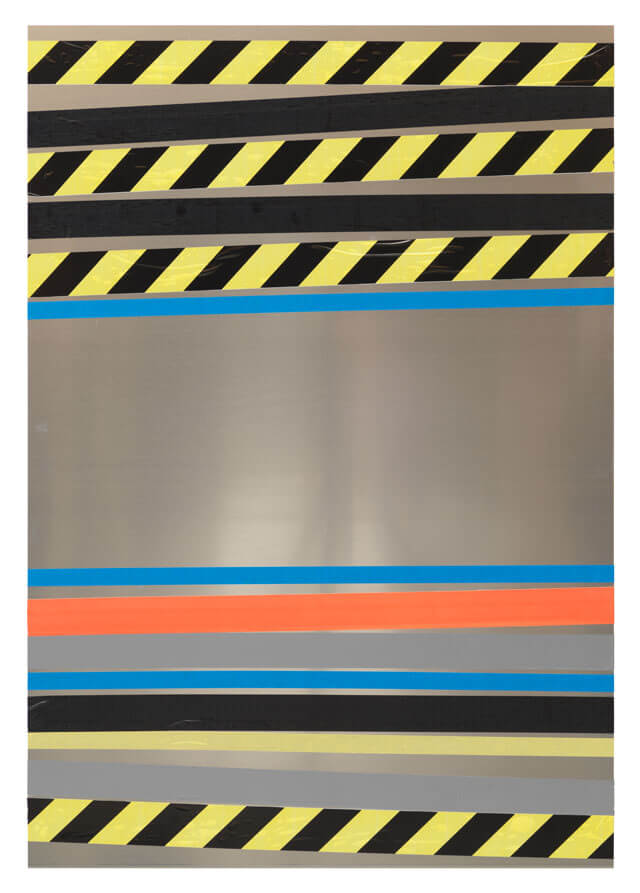

Neben den Skulpturen liegt ein weiterer Fokus der Ausstellung auf den großformatigen Computerzeichnungen, die ab 1975 parallel zu den Ellipsoiden und Hyperbolos entstanden. In ihnen zeigt sich, wie Genzken auf innovative Weise mit algorithmischen Figuren und den technischen Möglichkeiten ihrer Zeit spielt. Auch hier mischt die Künstlerin konzeptuelle Ansätze mit persönlichen Themen.

JOB E142 RZEGKKST 25/07/77 15.30.23, 1977

Der Konstruktion der Ellipsoiden und Hyperbolos gingen Skizzen sowie eine exakte Berechnung und Zeichnung mit dem Computer voraus.

Technische Innovation

Die Computerzeichnungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Physiker Ralph Krotz, der damals an der Universität Köln promovierte. Zwischen 1976 und 1983 half er Isa Genzken die Ellipsoide und Hyperbolos zu berechnen. Die Nutzung des Computers für Konstruktionszeichnungen und die Vorbereitung der Produktion von Kunstwerken war zu dieser Zeit noch nicht verbreitet.

Der Physiker Ralph Krotz zur Zusammenarbeit mit Isa Genzken an den Computerzeichnungen

Arbeiten auf Papier

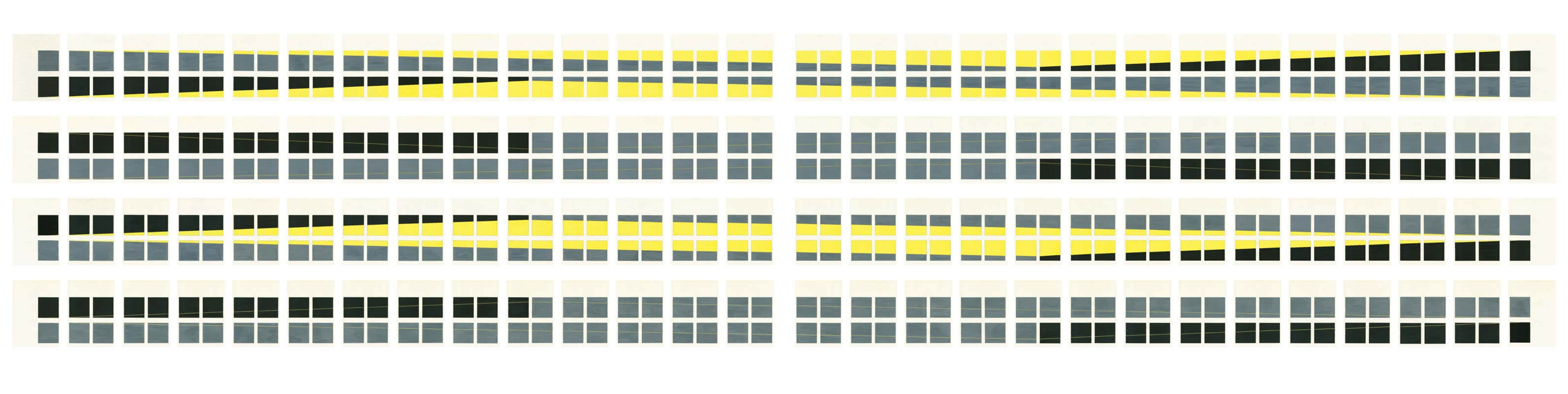

Isa Genzkens frühe mathematisch-geometrische Arbeiten auf Papier weisen einen seriellen Charakter auf und variieren Formen in Strukturschemata.

Parallelogramme, 1975

Das Werk zeigt das Prinzip von Raster und Variation, das ab 1973 in Genzkens Werk sichtbar wurde.

In die Welt hineinhören

Nachdrücklich betonte Isa Genzken den Bezug ihrer Werke zur Realität. In den Motiven von Fotos und in Tonaufnahmen ist dies offenbar. Bilder von Ohren und ein Radio mit großem Frequenzbereich erinnern aber auch an die aktive Kontaktaufnahme mit der Wirklichkeit und thematisieren das Hineinwirken in die Welt.

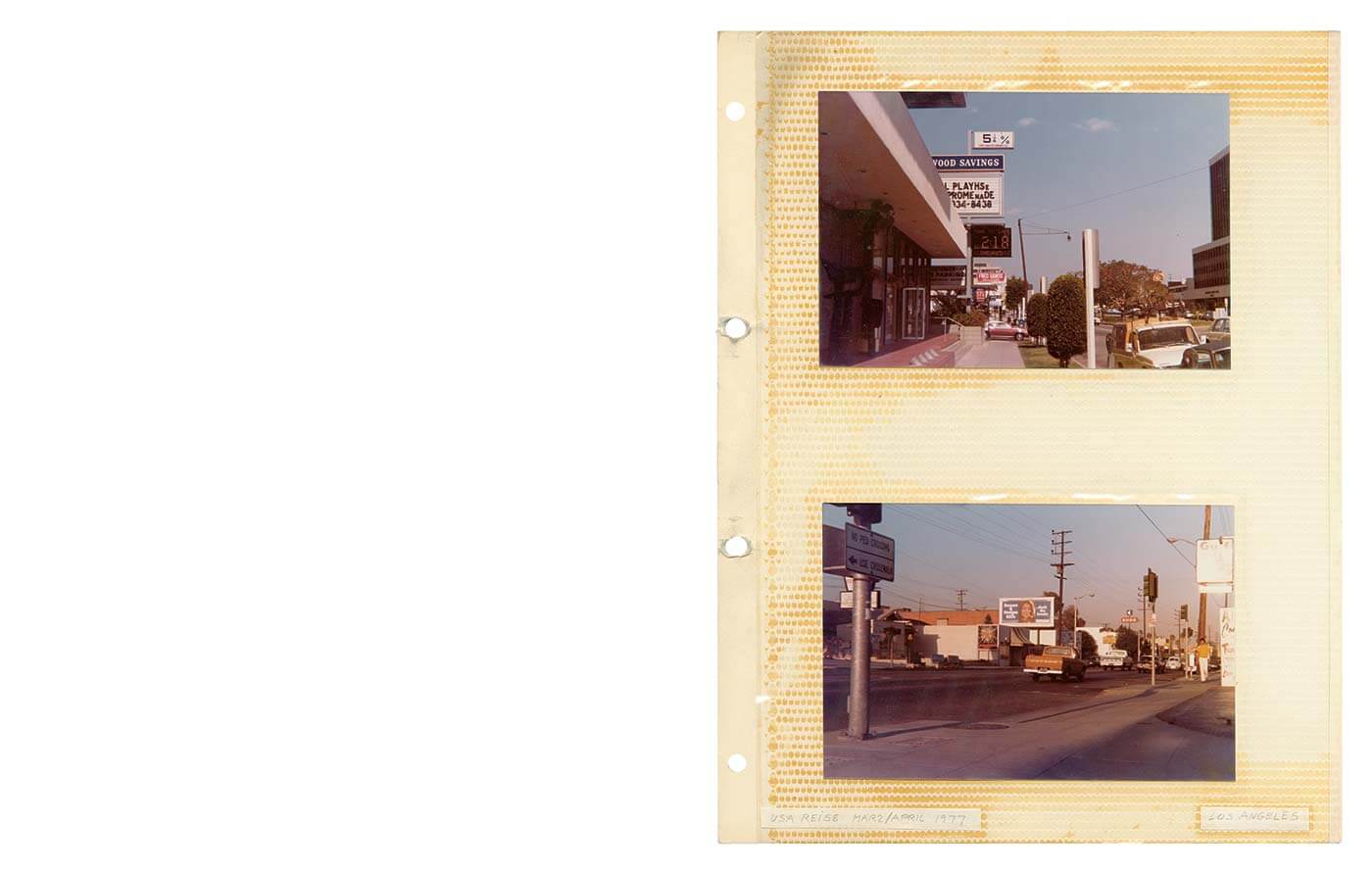

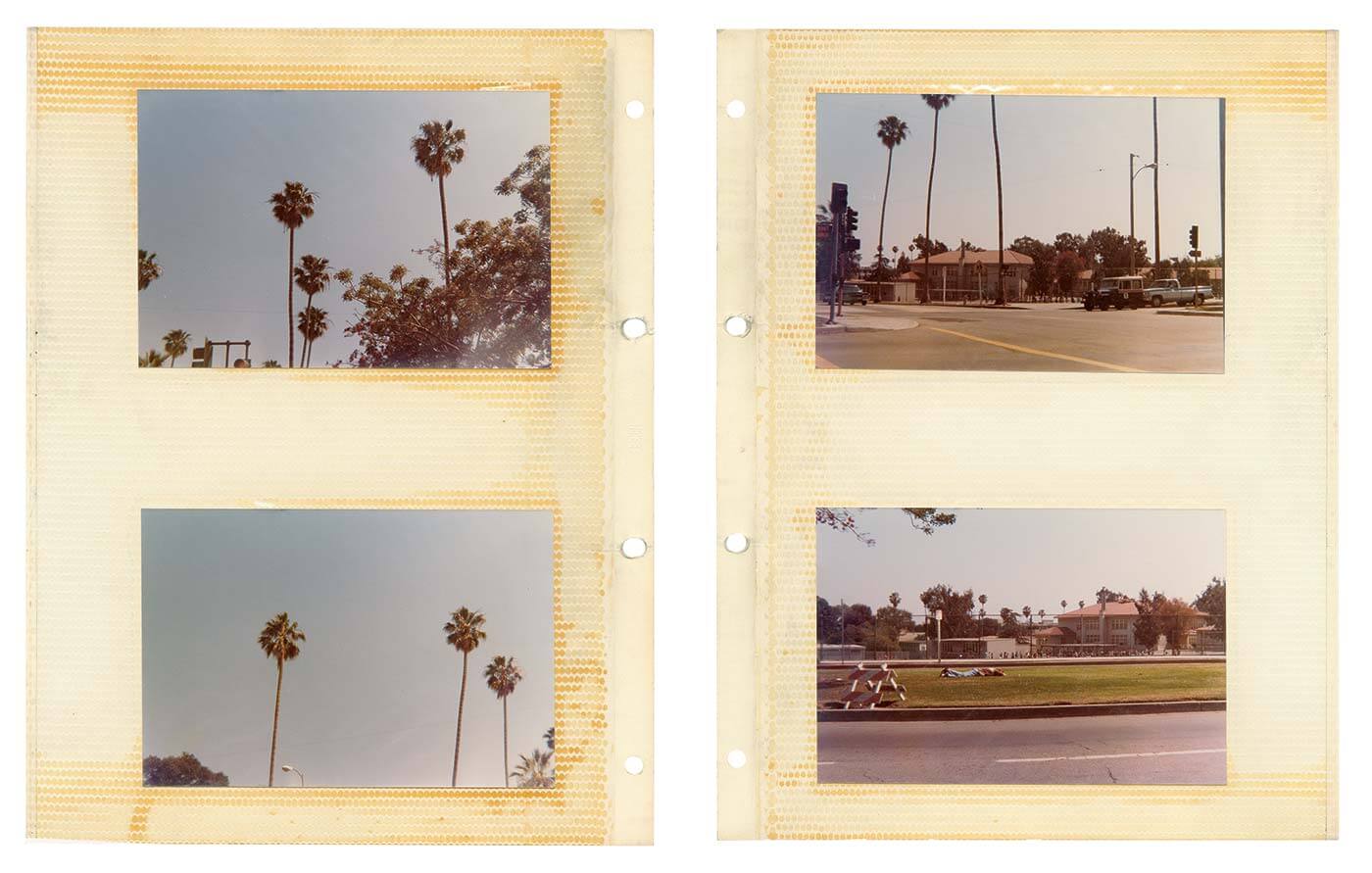

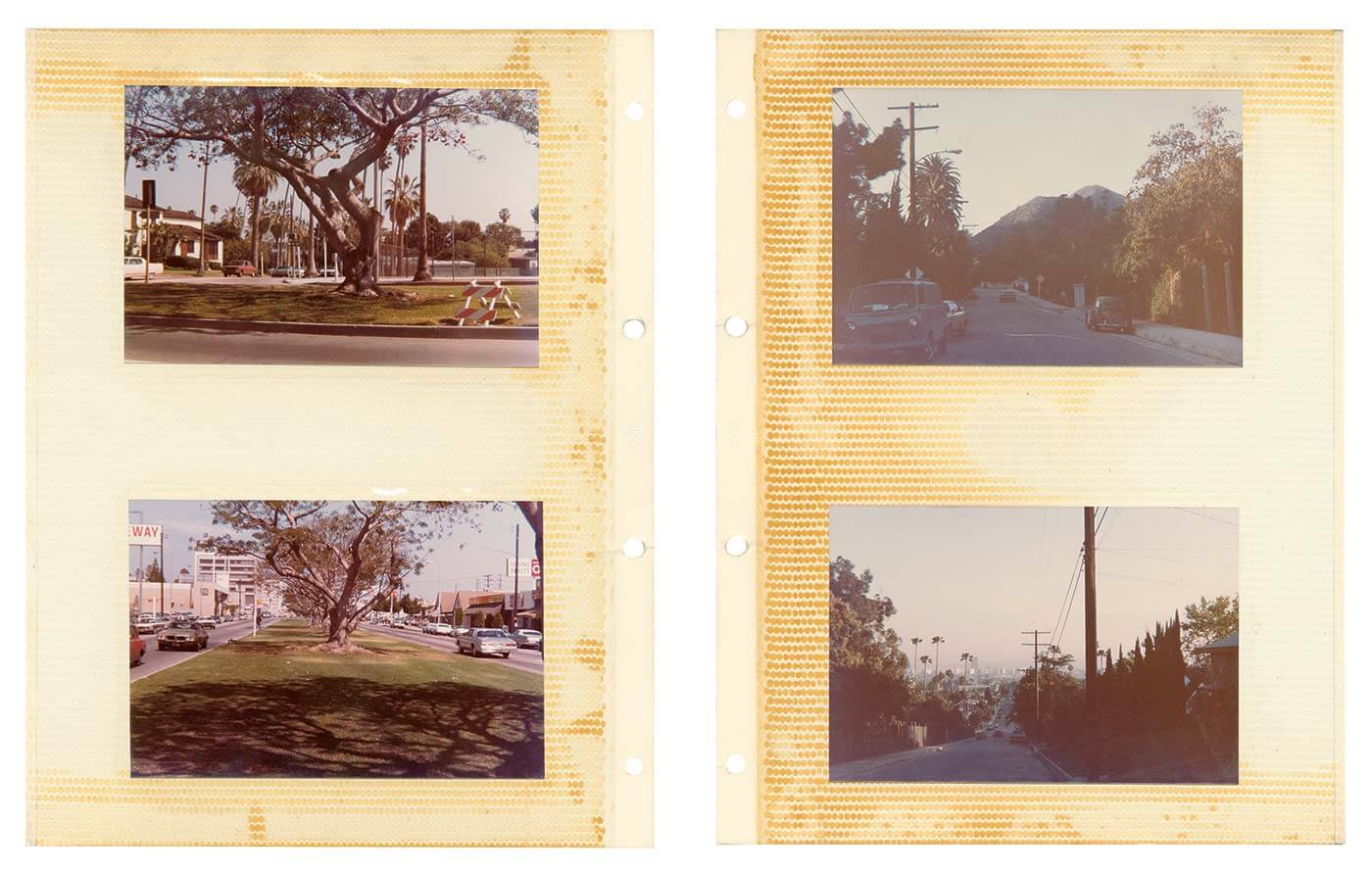

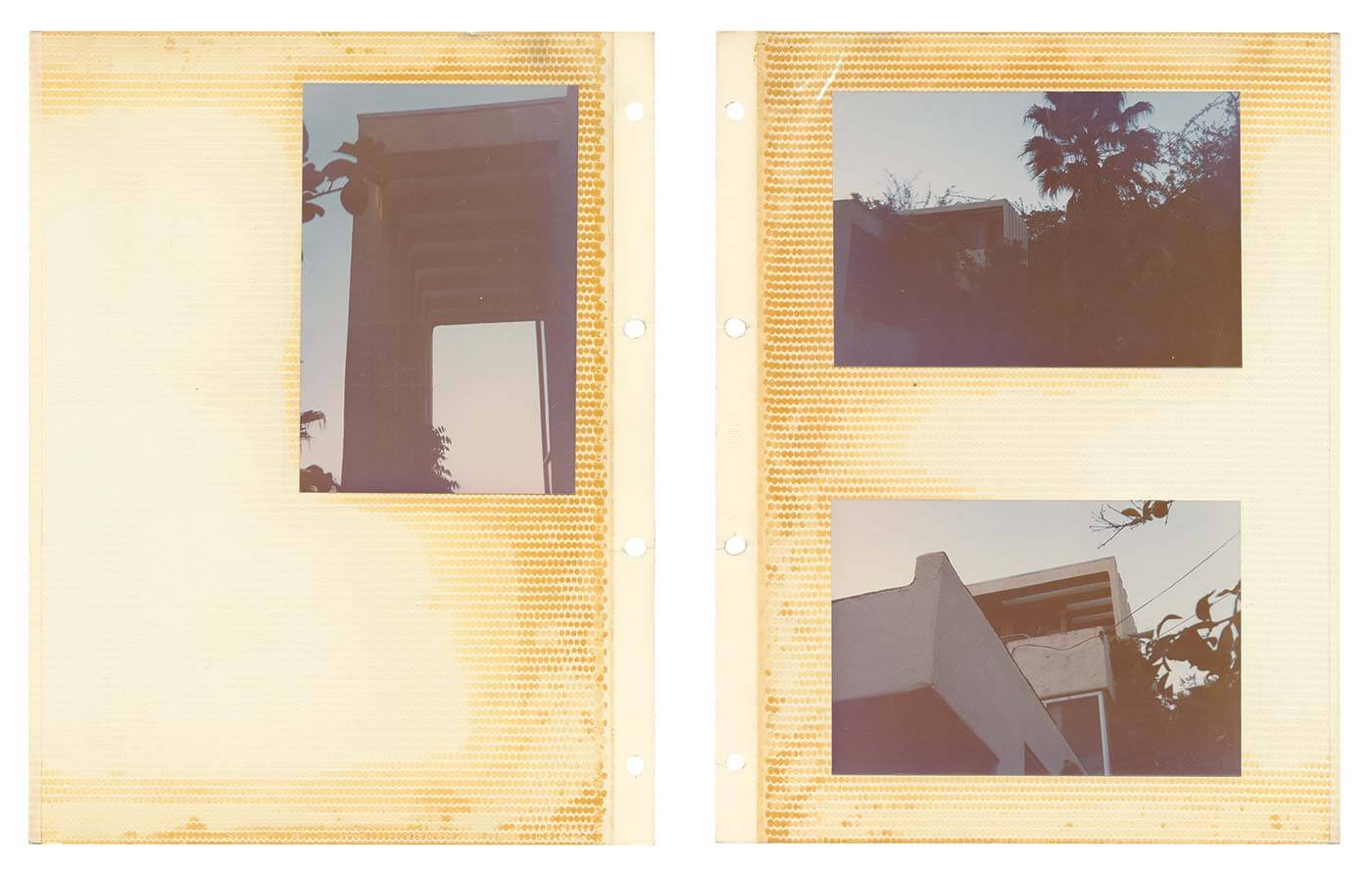

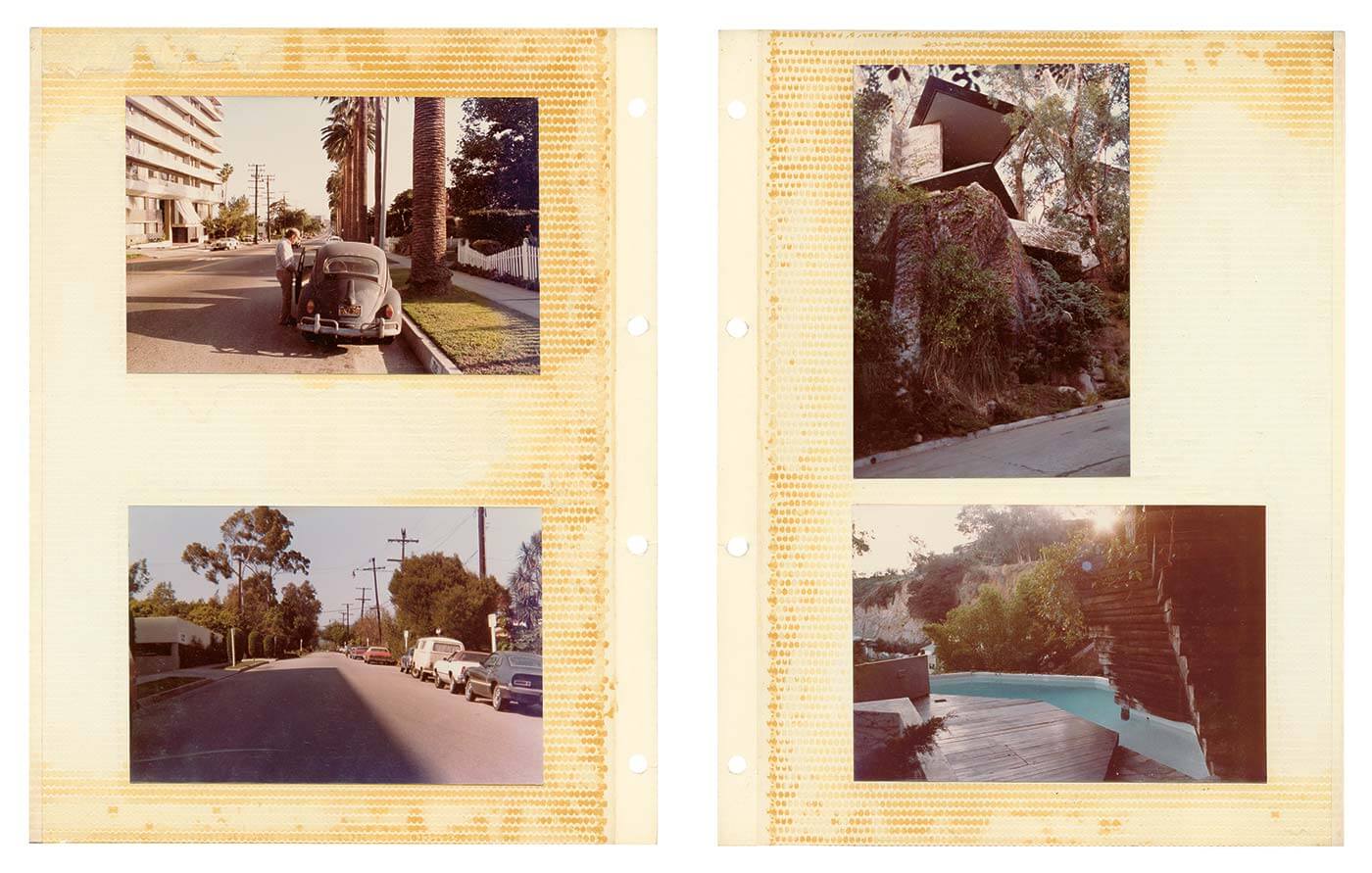

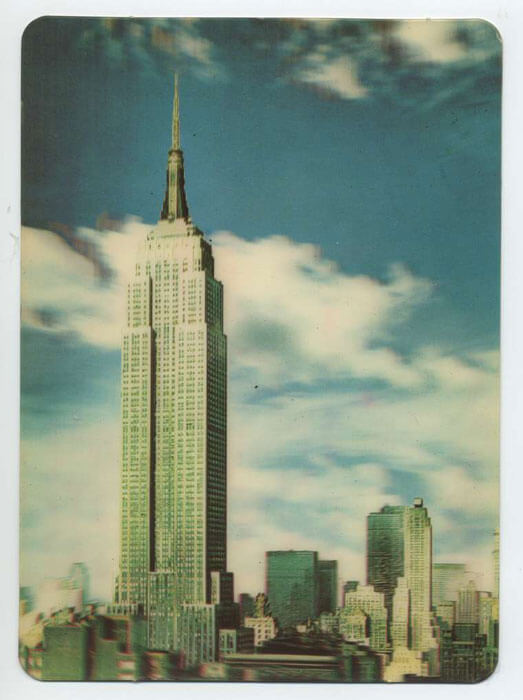

Fotos USA-Reise (Detail), 1977

USA

Fotos USA-Reise (Details), 1977

Eine USA-Reise bildete den äußeren Anlass für eine Fotoserie mit 113 Aufnahmen von Architekturen, Landschaften, Verkehrs- und Werbeflächen.

Weltempfänger

1982 hat Isa Genzken ein Radio als Readymade auf einem weißen Sockel in eine Ausstellung gestellt. Es handelte sich – wie der Titel sagt – um einen sogenannten „Weltempfänger“. Das ist ein Radio, dessen Frequenzbereich es erlaubt, auf Sendestationen der ganzen Welt zuzugreifen. Tragbare Weltempfänger gibt es seit 1939.

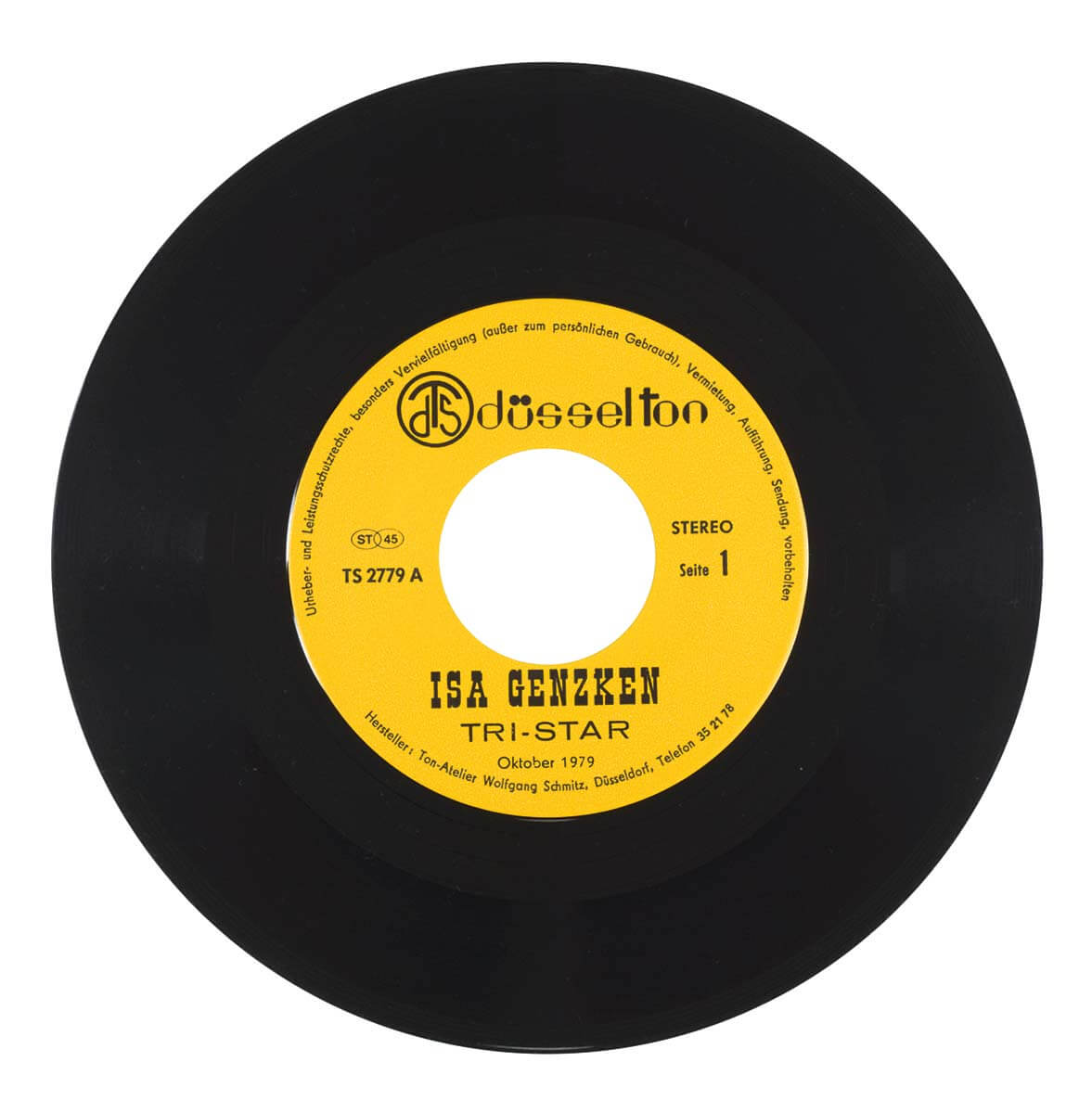

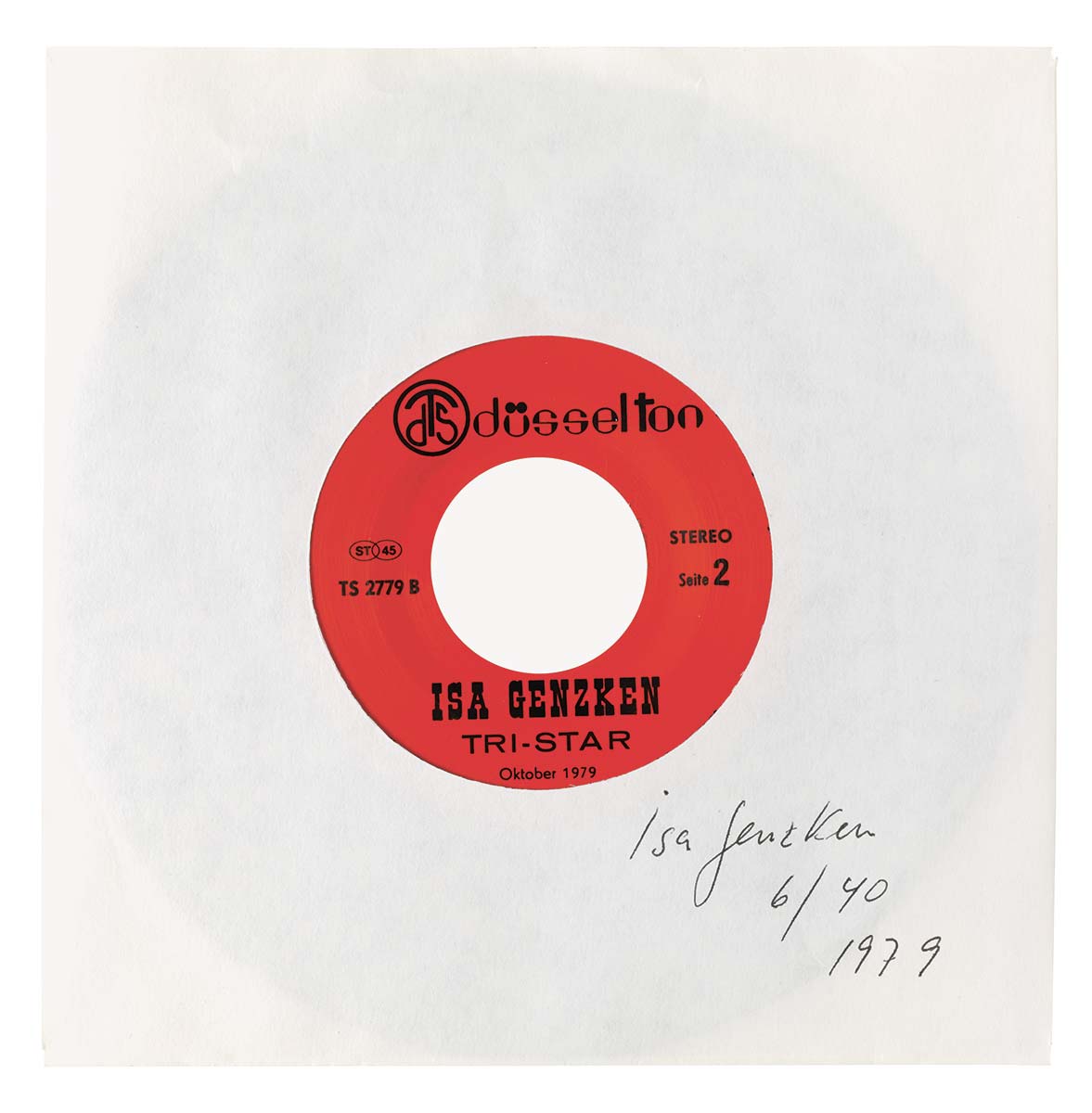

Von einer Schallplatte werden die Motorengeräusche von Tri-Star-Flugzeugen abgespielt, die Isa Genzken am Flughafen Düsseldorf aufgenommen hatte. Eine kleine Vinylschallplatte, eine sogenannte Single, war am Ende der 1970er Jahre ein gängiges Format für die Verbreitung populärer Musiktitel.

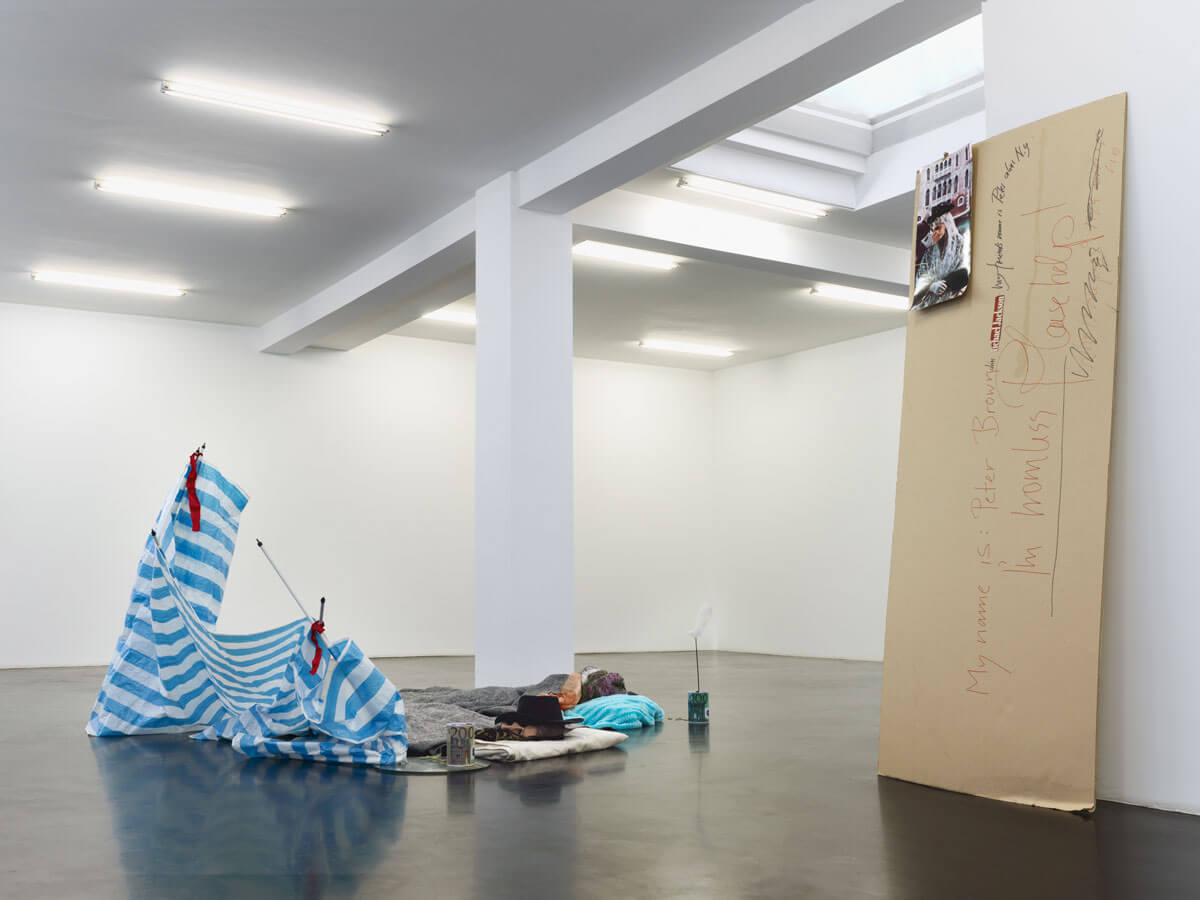

Ausstellungsansicht Museum Haus Lange, Krefeld 1979

In ihrer ersten umfangreichen Präsentation in einem institutionellen Rahmen zeigte Isa Genzken 1979 im Museum Haus Lange in Krefeld neben Skulpturen und Zeichnungen ihre Fotoserie über Werbeanzeigen für die neuesten Modelle hochwertiger Phonogeräte.

„Als ich damals die Werbeanzeigen von HiFi Anlagen fotografiert habe, dachte ich: Jeder hat jetzt so einen Turm zu Hause. Das ist das Neueste, das Modernste, was es zur Zeit gibt. Also muss eine Skulptur mindestens genauso modern sein und das aushalten. Daraufhin habe ich die Fotografien an die Wand gehängt und ein Ellipsoid auf den Boden gelegt und gedacht: Das Ellipsoid muss mindestens so gut sein wie diese Werbung. Mindestens so gut. So gut muss eine moderne Skulptur sein.“

Narrative Architektur

Der Künstler Josef Strau hat in den 1980er Jahren als Assistent von Isa Genzken gearbeitet. Im Jahr 2002 eröffnete er seine Galerie Meerrettich am Rosa-Luxemburg Platz in Berlin mit einer Installation von ihr und schrieb später einen Text über die Zusammenarbeit und Genzkens Verständnis von Architektur.

Der Künstler Josef Strau über Isa Genzken

Beginn einer neuen Phase

Um 1984 hatte Isa Genzken die Werkreihen der eleganten, geometrisch bestimmten Holzskulpturen beendet und ging zur Arbeit an Skulpturen aus Materialien wie Gips, Beton und Epoxidharz über. Mit diesen neuen Materialien und Motiven entfernte sie sich von den perfekten, präzisen Konstruktionen und geometrischen Körpern mit makellosen Oberflächen der Ellipsoide und Hyperbolos. Sie zeigte einen neuen Umgang mit Techniken, mit Materialien und mit der Lebenswirklichkeit. Die Skulpturen der späten 1980er und 90er Jahre wirken wie architektonische Modelle, die teilweise auch als Projekte im öffentlichen Raum realisiert wurden.